公正証書の具体的な手続き方法

公正証書の具体的な手続き方法

離婚したい人、したくない人>離婚手続きの流れ、手順>協議離婚の方法と手順>公正証書について>公正証書の具体的な手続き方法実際の内容を踏まえた手続きは

以下のように進行していきます。

①.公証役場に電話する。

まずは、公証役場に電話して、

必要な書類や今後の手続きについて説明を受け、

公証役場に訪問する日時を決めます。

役場ごとにルールが違いますので、

場所によっては電話以外にも

メール、FAX、郵送などの方法によっても

受け付けている場合があります。

自分の行こうとしている公証役場を調べて

何かしらの連絡をして下さい。

また役場によっては、

電話の後に公正証書の原案を作成・送付してくれて、

何回か修正して内容が固まったら

公証役場に訪問する日時を

決めるところもあるそうです。

スポンサードリンク

②.公証役場に

持っていくものを用意する。

公証役場に訪問する日時までに、

以下の物を用意します。

これは最初に用意してから

公証役場に電話した方が

時間に余裕をもって

行動できるかもしれないので、

1番目の手順と逆でもいいです。

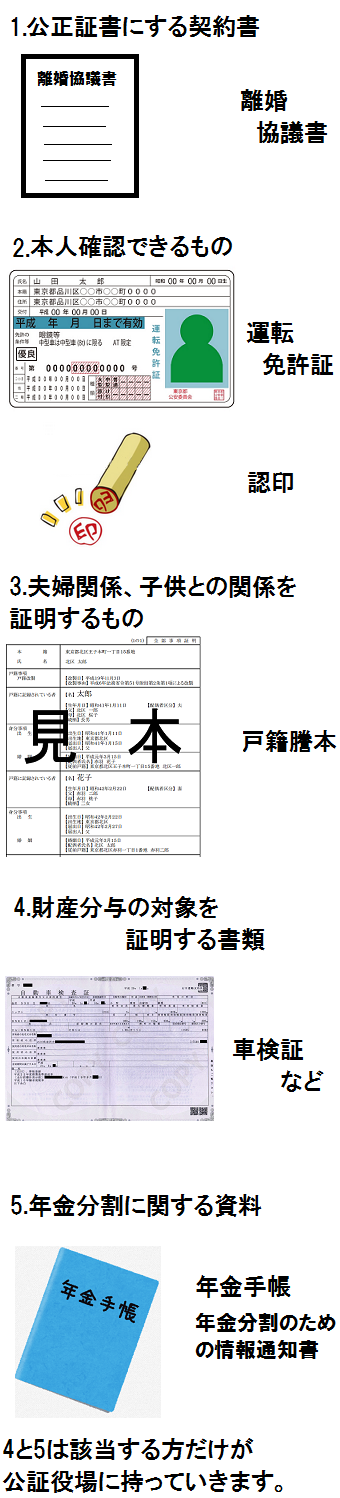

1.公正証書にする契約書

・離婚協議書

公証人が離婚協議書の内容を見て、

法令違反や無効な事項がないかなどのチェックをし、

公正証書を作成することになります。

2.本人確認できるもの(以下のうち、いずれか1つ)

・運転免許証と認印

・パスポートと認印

・住民基本台帳カード(顔写真つき)と認印

・印鑑証明書と実印

認印と実印の説明については

「認印と実印」 の

ページを見て下さい。

登録されたハンコであることを証明する

「印鑑証明書」を役所で発行してもらう際にも、

運転免許証などの本人確認資料が必要になってしまうので、二度手間になってしまいます。

なので、最初から

・運転免許証と認印

・パスポートと認印

・住民基本台帳カード(顔写真つき)と認印

のいずれかを選択するといいでしょう。

公正証書を公証人に作成してもらうためには、

当事者がまさしく離婚協議書の内容の

本人なのか証明しないといけないため、

これらの身分確認の資料の提出が求められます。

3.夫婦関係、子供との関係を証明するもの

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍謄本は、

役所に自分の身分証明書を持っていって、

1通500円程度で発行してもらうことができます。

戸籍は個人ごとに発行する

「戸籍抄本(しょうほん)」と

家族ごとに戸籍を証明する

「戸籍謄本(こせきとうほん)」

があります。

今は婚姻関係があること、あったことや

子供との親子関係を証明するために

家族全員の戸籍の証明をする必要があります。

なので、

「戸籍謄本」

という形の書類を手に入れておいて下さい。

(正式名称は、戸籍全部事項証明書)

4.離婚協議書に書かれた

財産分与の対象を証明する書類

お金ではない、

「物」を財産分与するときに

不可分な物など出てくるときがあります。

例えば、不動産や自動車などは

売って現金に変えて等分することもできますが、

普通は、そのままどちらかが使用したりする方向になると思います。

そこで、それらの財産が実際にあることを証明する資料を持っていくことになります。

・不動産の登記簿謄本

・固定資産評価照明

・ローンの資料

・車の車検証

など。

公証役場に電話した時に

どういう財産があるのかを伝えると

必要な資料を教えてくれるので、聞いてみて下さい。

5.年金分割関係の条項を設けた場合の書類

・年金手帳

・年金分割のための情報通知書

まとめると、

これらを用意して、

公証役場に行く日に持って行きましょう。

③.公証役場に行って

公正証書を作成する。

もう一度言いますが、

公証役場ごとにルールが違ったりしますので、

以下の流れは一例だと思って下さい。

原則的に、

当事者双方が揃って公証役場へ行かないといけません。

例外として、代理人を立てる方法もありますが、

今後の人生を決める重要な手続きであるのと、

持っていく書類が複雑になるので、

このサイトでは紹介しません。

↓

公証役場の受付で公正証書作成のため

電話などで予約していたことを伝えてから

呼ばれるまで待ちます。

↓

順番が来たら、

公証人に身分証明書を見せて本人確認します。

↓

公証人に作成した離婚協議書を渡し、

離婚の内容の事情聴取を受けます。

その際に、

公証人は違法な協議内容が

盛り込まれていないかもチェックします。

(一番最初にも説明した通り、

公証役場に電話した時点で離婚協議書の原案を固めて

最初に公証役場に来た時点で

すぐに公正証書を作成できるようにする場合もある)

↓

事情聴取をした内容に基づいて、

法的にも間違いのない

離婚協議書の公正証書を作成してくれます。

これは数日かかることもあるので、

再度、公証役場に出向く必要がある場合もあります。

↓

完成した公正証書の

「正本」と「謄本」を受け取ります。

離婚協議書の公正証書の

「原本」はいつでも複写できるように

公証役場にて20年間保存されます。

正本は権利者に交付され、

謄本は義務者に交付されます。

つまり、養育費や慰謝料を払う側が謄本を持ち、

養育費や慰謝料をもらう側が「正本」を持ちます。

正本は、原本と同一の効力を持ちますが、

謄本はただのコピーで原本や正本と同じ効力は持っていません。

強制執行するときは、

原本と同じ能力を持つ正本でなければならないので、

強制執行を申し立てる側の債権者(お金をもらう方)が正本を持ちます。

公証人が目の前にいるので

まず間違えないと思いますが、

必ず養育費を受け取る側が正本を受け取ってください。

実際の流れを最後にまとめると、

①.公証役場に連絡して訪問日時を決める。

↓

②.公証役場に必要な物を持って訪問する。

↓

③.公正証書を作成してもらう。

という3工程に分かれますので

よく覚えておいて下さい。

その後、養育費、慰謝料など名称を問わずに

何かしらの金銭の支払が遅れた時は

強制執行の手続きに入ることができます。

スポンサードリンク

強制執行については

「公正証書で実際に強制執行する手順」

を参照して下さい。

重要な「送達」についても記載しているので

必ず目を通しておいて下さい。

その他公正証書関連のことは

「公正証書について」のページに戻って見て下さい。

バナースペース

スポンサードリンク

よく閲覧されているページ

認印と実印

離婚届に使う

ハンコについて説明

法律上の離婚の条件

慰謝料や調停離婚、

裁判離婚に関係します

協議内容と

離婚協議書の内容

通常の離婚の時に

話し合いで決める内容の一覧

離婚後の手続き

戸籍、住所など

離婚後に行う手続きのまとめ

合わせて見ておきたい関連サイト

探偵事務所と興信所を徹底調査!

無料法律解説サイト

~弁護士に相談する前に~

何かございましたら

rikonnsitaihito@yahoo.co.jp

までご連絡下さい。